「めまい耳鳴り難聴の情報サイト」は、めまい・耳鳴り・難聴・メニエール病・聴覚過敏症などを中心とした情報を提供する、鍼灸院運営の情報サイトです。

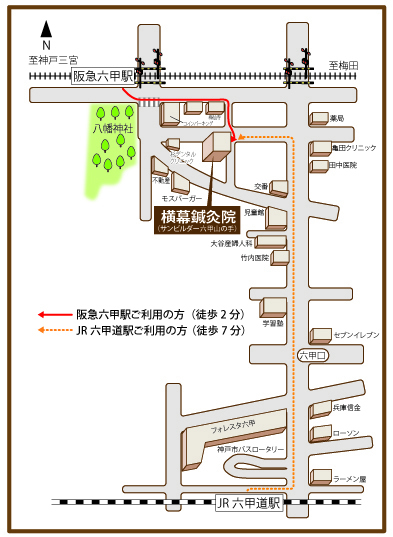

アクセス:阪急電鉄六甲駅より徒歩2分

当サイトへのご予約・お問合せはこちら

※お問い合わせ前によくあるご質問を

必ずご確認ください。

078-891-3590

お電話によるご予約受付は、年末年始・臨時休診を除き、9:00~17:00にて毎日受け付けております。

文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年2月17日

難聴の検査

難聴とは耳が聞こえにくい状態のことですが、その程度や聞こえにくい音・環境、原因などさまざまです。耳の状態や原因を知るためには、まず難聴の検査を行うことが必要です。

難聴の検査をすることは、自身の耳の状態を把握し適切な対応を行うためにとても大切なことです。難聴の検査にはさまざまな方法がありますが、必要に応じていくつかの検査を行います。

難聴の自覚症状がある方はもちろん、健康診断や人間ドックで難聴の疑いを指摘された方はより詳しい検査を受け、自身の耳の状態をきちんと把握しましょう。

難聴を改善するためには、難聴の検査について知ることが大切です。このページでは、難聴を改善したい方のために、難聴の検査について詳しく説明しております。

【目次】

1.難聴の検査とは

難聴の検査とは、どのような音が聞こえにくく難聴の程度はどれくらいか、耳のどの部位に異常が生じているかを調べる検査です。

複数の検査を行うことで、さまざまな視点からアプローチし、難聴の状態を探っていきます。難聴の検査をすると以下のようなことがわかります。

(1)難聴の発生部位

- 片耳

- 両耳

(2)難聴の程度

聞こえる音の大きさdB(デシベル)を目安にして、難聴の程度を4つに分類することができます。

- 軽度難聴

- 中等度難聴

- 高度難聴

- 重度難聴

程度が重くなるにつれて補聴器や人工内耳、手話などが必要になります。

(3)難聴のタイプ

耳は外耳・中耳・内耳に分けられますが、問題が生じている場所によって難聴のタイプがあります。

- 伝音性難聴:外耳~中耳に問題があり、音を伝える機能が低下

静かな環境であれば大きな声は聞こえる場合がある

- 感音性難聴:内耳、聴神経、脳に問題があり、音を感じる機能が低下

話の内容を理解することが困難

- 混合性難聴:外耳~中耳、内耳の両方に問題があり、

伝音性難聴と感音性難聴の両症状がみられる

伝音性難聴と感音性難聴の割合によって治療法が異なる

(4)聞こえにくい音

- 低い音

- 高い音

- 人の声

- 物の音

聞こえにくい音を知っておくことで、より注意深く聞き取らなければならない場面を想定しやすいです。

3.難聴が疑われる際に行う難聴の検査

難聴が疑われる際に行う難聴の検査には、以下のような方法があります。複数の検査を組み合わせて行うことで、難聴の程度や異常発生部位、難聴のタイプを探っていきます。

(1)標準純音聴力検査:一般的な聴力検査

検査室でヘッドホンを装着して行う、基本的で重要な検査法です。周囲の雑音が入らないよう防音室で行います。オージオメータという機械から出される音を聞き、音が聞こえた時点でボタンを押します。さまざまな周波数の音を次第に大きくしていき、最初に聞こえた音の大きさを記録します。

標準純音聴力検査の結果をグラフ化したオージオグラムは、聴力や難聴のタイプを判断する材料となります。

(2)語音聴力検査

単なる音ではなく言葉として聞き取れるかを調べる検査です。ヘッドホンから聞こえてくる語音を書いたり発音したりして調べます。感音性難聴や混合性難聴の場合、言葉が十分に聞き取れないことがあります。

「ア」や「イ」という語音を使って音の大きさを変えながらどれだけ聞き取れるかを調べる「語音弁別測定」、数字を使って聞き分けられる最小音を調べる「読音聴取閾値(ちょうしゅいきち)測定」という方法があります。ケースによっては、必ずしも強い音のほうが聞こえやすいとは限りません。

(3)ティンパノグラム

中耳腔に液がたまる滲出性(しんしゅつせい)中耳炎による難聴が疑われる場合に行う検査です。外耳道の圧力を変え、鼓膜への音の伝わり方をみます。滲出性中耳炎は子供さんに多くみられます。

(4)聴性脳幹反応検査

睡眠中の脳波を利用して検査する方法で、検査を受ける方がボタンを押す必要がないため、乳幼児や知能の低下などで一般的な難聴の検査を行うことが難しい場合にも行える検査です。神経の障害部位を確認することができます。

(5)難聴遺伝子検査

難聴の発生に遺伝がかかわっていると考えられる場合に行う検査です。検査結果から予後を予測でき、適切な治療につながります。

(6)自記聴力検査

ヘッドホンから音が聞こえている間だけボタンを押し続けて、内耳や聴神経に異常がないかを確認する検査です。

その他に、内耳機能検査・耳小骨筋反射検査・耳音響放射検査などさまざまな難聴の検査があります。

4.難聴の検査結果の受け止め方

難聴の検査結果の受け止め方は、事前のイメージより症状の程度が軽い、あるいは重いと思う方、原因やどこに異常があるかがわかって良かったと思う方など、個人によってさまざまでしょう。

難聴の検査結果から、どのような環境でどのような音が聞こえにくいかなど、自身の耳の状態を知ることができます。難聴の検査結果を活用して生活上の問題にうまく対応しましょう。

(1)コミュニケーションがとりにくい

相手の方が難聴であることを知らないまま会話をしていると、話にズレが生じ誤解を招いたり怒らせたりすることもあります。自身の耳の状態を周囲の方にきちんと伝え、お互いにコミュニケーションをとりやすい方法を相談しましょう。

難聴の検査を受けて耳の状態がわかっていれば、意思の疎通を図る具体的な対策をとることができます。たとえば聞こえる耳の側から話しかけてもらう、静かな場所で話をする、筆談をするなどです。

(2)必要な音が聞こえない

電話やインターホンなどが鳴っても、難聴のために聞こえず重要なお知らせや来客に気づかないことがあります。聞こえやすい音の波長・大きさに調節したり、光や画面表示の拡大など視覚に訴える方法に変更したりして、大切な情報を逃さない工夫をしましょう。

(3)危険を察知しにくい

車やバイク、電車が近づいてくる音やクラクションが聞こえないまま行動すると危険な状況に遭遇する場合があります。道路を横断するときや踏切を渡るときは、青信号や遮断器が上がっている場合でも一旦停止して周囲を見回し、車両が近づいていないことを目で確認するなど、慎重に行動しましょう。

難聴が気になる場合はできるだけ早く医療機関で難聴の検査を受け、原因を調べましょう。原因に応じた対応をすることで難聴の症状が改善することが多くあります。

5.難聴に対する当院の方針

当院では難聴でお困りの方の為に以下の方針で改善を目指しております。

1.内耳の環境の改善

難聴の場合、内耳のリンパ液に問題が生じていることが考えられます。耳周辺のツボを刺激することにより、血流・リンパの流れを良くすることにより、難聴の改善を目指します。

2.免疫力の改善

免疫力が低下すると難聴が改善しにくくなります。改善がなかなか進まない悪循環におちいることも多々あります。免疫力を上げることはとても重要です。見逃しがちな点ですが、とても大切です。

3.自律神経のバランス

疲れ・ストレスなどにより自律神経の乱れが生じて難聴が起こることが考えられます。自律神経の乱れを整えることは難聴の改善のためとても重要です。

4.肩周辺の筋肉の緊張の緩和

難聴でお困りの方は、肩こり・首こりがきつくなっている方が多いです。この周辺の筋肉が凝ると耳への血流が悪くなることがあります。肩周辺の筋肉を和らげてあげることはとても大切と考えます。

当院の鍼灸施術では、耳の検査の結果を踏まえた上で難聴の治療を行います。耳の状態の改善だけではなく、免疫力の向上、自律神経のバランスを整えるなど全身の状態を改善していきます。難聴は、しっかりと対応することがとても大切です。どうぞあきらめないでください。

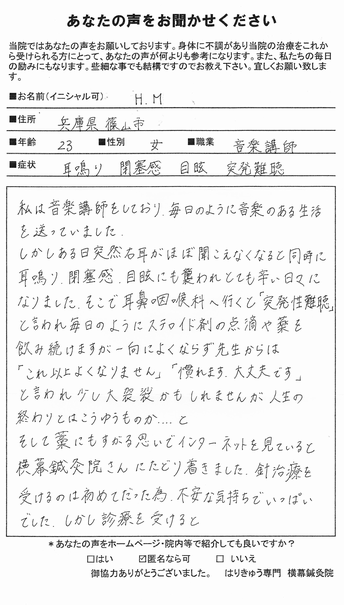

患者さんの声 突発性難聴・自律神経失調症

ある日突然、右耳がほぼ聞こえなくなると同時に、耳鳴り・閉塞感・めまいにも襲われ、とても辛い日々になりました。「もう治りません」と言われ、どうなるかと絶望的でしたが、横幕鍼灸院さんに出会えた事で今の私はいます。「ふつうにきこえる事」が、こんなにもうれしいとは・・・。

兵庫県篠山市 HMさん 23歳 女性 音楽講師

私は、音楽講師をしており、毎日のように音楽のある生活を送っていました。しかし、ある日突然、右耳がほぼ聞こえなくなると同時に、耳鳴り・閉塞感・めまいにも襲われ、とても辛い日々になりました。

そこで、耳鼻咽喉科へ行くと、「突発性難聴」と言われ、毎日のようにステロイド剤の点滴や薬を飲み続けますが、一向によくならず、先生からは「これ以上よくなりません」「慣れます、大丈夫です」と言われ、少し大袈裟かもしれませんが、人生の終わりとはこうゆうものか・・・と。

そして、藁にもすがる思いでインターネットを見ていると、横幕鍼灸院さんにたどり着きました。

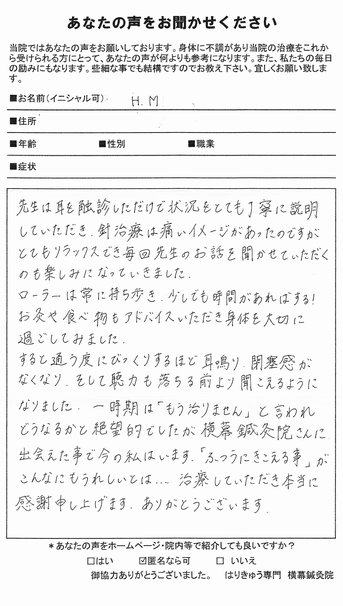

鍼治療を受けるのは初めてだった為、不安な気持ちでいっぱいでした。しかし、診察を受けると、先生は、耳を触診しただけで状況をとても丁寧に説明していただき、鍼治療は痛いイメージがあったのですが、とてもリラックスでき、毎回先生のお話を聞かせていただくのも楽しみになってきました。

ローラー鍼は常に持ち歩き、少しでも時間があればする!、お灸や食べ物もアドバイスいただき、身体を大切に過ごしてみました。すると、通う度にびっくりするほど耳鳴り・閉塞感がなくなり、そして聴力も落ちる前より聞こえるようになりました。

ネット予約のご案内

ネット予約では、24時間予約・変更・キャンセルが簡単にできます。空き状況もわかります。ぜひご利用ください。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |