「めまい耳鳴り難聴の情報サイト」は、めまい・耳鳴り・難聴・メニエール病・聴覚過敏症などを中心とした情報を提供する、鍼灸院運営の情報サイトです。

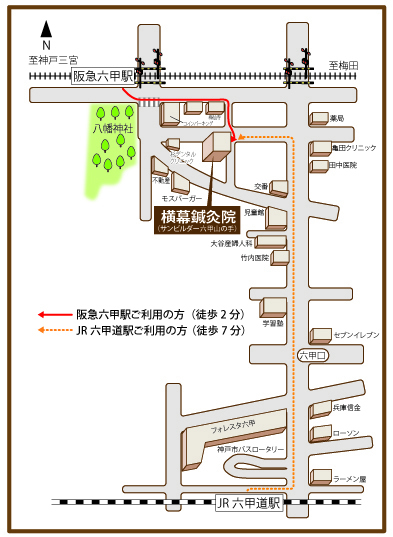

アクセス:阪急電鉄六甲駅より徒歩2分

当サイトへのご予約・お問合せはこちら

※お問い合わせ前によくあるご質問を

必ずご確認ください。

078-891-3590

お電話によるご予約受付は、年末年始・臨時休診を除き、9:00~17:00にて毎日受け付けております。

文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年1月30日

難聴の対処方法

現在、日本において難聴でお困りの方は1,000万人以上いると言われています。

聴力は50歳をすぎると急激に低下していくため、高齢化が進んでいく今後は、さらにその数が増えると予想されます。

しかし、難聴の原因は加齢だけではありません。若い人でも病気・事故・ストレスなどが原因で難聴になる可能性があります。

難聴とは、一般的に「音の聞こえが悪い状態」を指します。難聴と聞くと、多くの方が「音がほとんど聞こえない」という状態をイメージするかもしれません。

しかし、症状の度合いは人それぞれです。難聴と一口に言っても、軽度難聴から高度難聴まで聞こえにくさの程度には幅があります。

難聴の対処方法を知ることは、難聴を改善するためにとても大切です。このページでは、難聴の対処方法について詳しく説明しております。

【目次】

1.難聴のタイプ

耳は構造的に、「外耳」「中耳」「内耳」の3つに分けられます。

外耳で音を集め、中耳で増幅し、内耳で電気的信号に変換します。

内耳で変換された電気信号を聴神経が脳に伝えることで、私たちは音の情報を認識できるのです。

難聴のタイプは、問題が起きている部位により「感音性難聴」と「伝音性難聴」の2つに分けられます。

両方を併せ持っている場合を「混合性難聴」と呼びます。感音性難聴は治りづらく、伝音性難聴は治る可能性があると言われています。

- 感音性難聴:内耳や聴神経に問題がある

- 伝音性難聴:外耳や中耳に問題がある

それぞれの難聴の代表的な病気に、以下のようなものが挙げられます。

- 感音性難聴:メニエール病・突発性難聴・騒音性難聴など

- 伝音性難聴:中耳炎・鼓膜損傷・先天的な耳小骨の奇形・耳硬化症など

- 混合性難聴:老人性難聴・ムンプス難聴(おたふくかぜのウイルス感染による)など

難聴の症状には個人差があります。そのため、障害のある部位別(感音性・伝音性)だけでなく、時期別(先天性・後天性・老人性)や音域別(低音性・中音性・高音性)などでも分けられます。

5.難聴に対する当院の方針

当院では難聴でお困りの方の為に以下の方針で改善を目指しております。

1.内耳の環境の改善

難聴の場合、内耳のリンパ液に問題が生じていることが考えられます。耳周辺のツボを刺激することにより、血流・リンパの流れを良くすることにより、難聴の改善を目指します。

2.免疫力の改善

免疫力が低下すると難聴が改善しにくくなります。改善がなかなか進まない悪循環におちいることも多々あります。免疫力を上げることはとても重要です。見逃しがちな点ですが、とても大切です。

3.自律神経のバランス

疲れ・ストレスなどにより自律神経の乱れが生じて難聴が起こることが考えられます。自律神経の乱れを整えることは改善のためとても重要です。

4.肩周辺の筋肉の緊張の緩和

難聴でお困りの方は、肩こり・首こりがきつくなっている方が多いです。この周辺の筋肉が凝ると耳への血流が悪くなることがあります。肩周辺の筋肉を和らげてあげることはとても大切と考えます。

難聴の症状は大変つらいです。難聴の改善には、根気強さも大切です。不安が強くあきらめてしまう方が多くおられます。難聴は原因をみつけて、しっかりと対応することが大切が改善には大切です。どうぞあきらめないでください。

患者さんの声 難聴

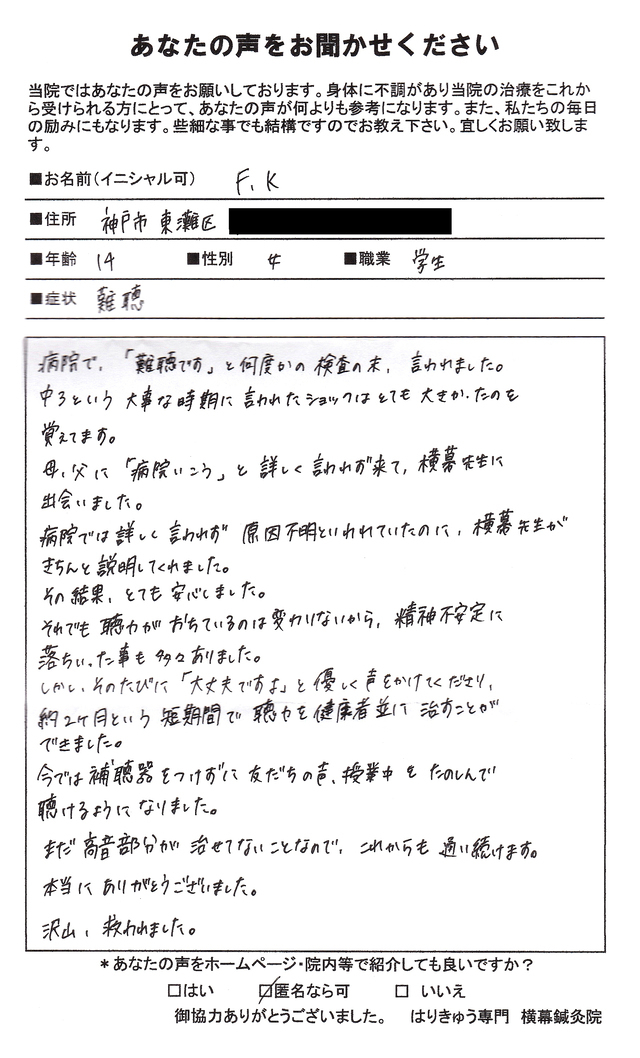

今では補聴器をつけずに友達の声、授業中をたのしんで聴けるようになりました!

難聴 兵庫県神戸市東灘区 KFさん 14歳 女性 学生

病院で、「難聴です」と何度かの検査の末、言われました。

中3という大事な時期に、言われたショックはとても大きかったのを覚えています。

母、父に「病院いこう」と詳しく言われず来て、横幕先生に出会いました。

病院では詳しく言われず、原因不明と言われていたのに、横幕先生がきちんと説明してくれました。

その結果、とても安心しました。

それでも聴力が落ちているのは変わりないから、精神不安定に落ちいった事も多々ありました。

しかし、そのたびに「大丈夫ですよ」と優しく声をかけてくださり、

約2ヶ月という短期間で聴力を健康者並に治すことができました。

今では補聴器をつけずに友だちの声、授業中もたのしんで聴けるようになりました。

まだ高音部分が治せてないことなので、これからも通い続けます。

本当にありがとうございました。

沢山、救われました。

*個人の感想であり効果を保証するものではありません。

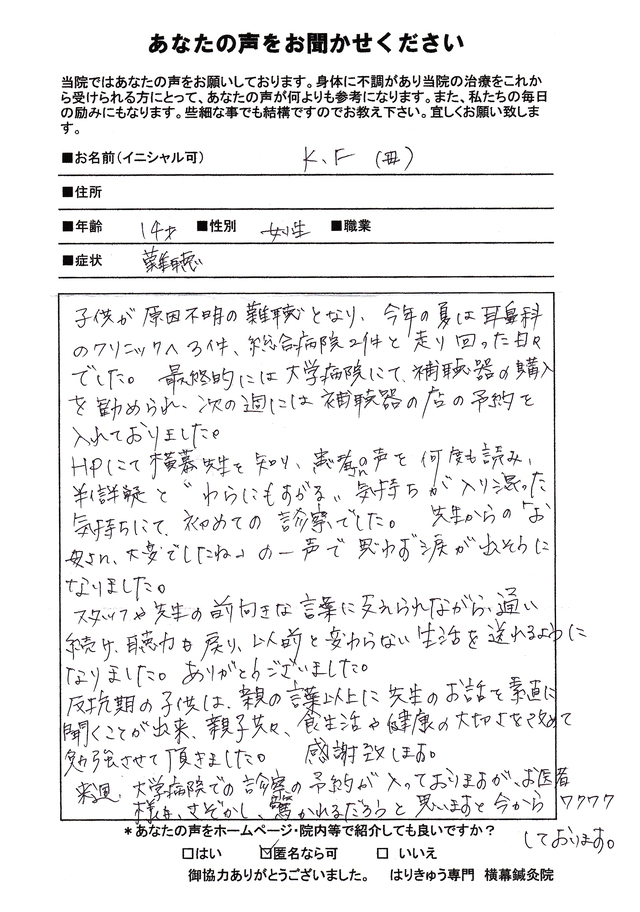

子供が原因不明の難聴となり、今年の夏は耳鼻科のクリニックへ3件、総合病院2件と走り回った日々でした。

最終的には大学病院にて、補聴器の購入を勧められ、次の週には補聴器の店の予約を入れておりました。

HPにて横幕先生を知り、患者さんの声を何度も読み、半信半疑と“わらにもすがる”気持ちが入り混った気持ちにて、

初めての診察でした。先生からの「お母さん、大変でしたね」の一声で思わず涙が出そうになりました。

スタッフや先生の前向きな言葉に支えながら、通い続け、聴力も戻り、以前と変わらない生活を送れるようになりました。

ありがとうございました。

反抗期の子供は、親の言葉以上に先生のお話を素直に聞くことが出来、親子共々、食生活や健康の大切さを改めて勉強させていただきました。感謝致します。

来週、大学病院での診察の予約が入っておりますが、お医者様もさぞかし驚かれるだろうと思いますと今からワクワクしております。

*個人の感想であり効果を保証するものではありません。

ネット予約のご案内

ネット予約では、24時間予約・変更・キャンセルが簡単にできます。空き状況もわかります。ぜひご利用ください。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |